老师的另一面,超酷!

【编者按】

三尺讲台,他们是燃灯引路的耕耘者;烟火人间,他们是逐光而行的热爱者。

今年教师节,我们聚焦天衢新区教育战线一群“双面”教师,他们既恪守师者初心,以粉笔书写春秋,为时代铸魂育人;也在生活的广阔舞台上绽放自我,以才华与激情诠释生命的丰盈。

这组报道中的三位教师,恰是新时代教师群体的生动缩影:一位用音乐律动语文课堂,作品传唱全网;一位以赛场拼搏激励少年,刚满22岁便迎来首个教师节;一位执教32年笔耕不辍,以文字照亮教育深处的人文之光。

他们以实际行动响应“建设高素质专业化教师队伍”的号召,诠释了“躬耕教坛,强国有我”的使命担当,也彰显了天衢新区深化教育改革、鼓励教师多元发展的实践成果。

值此全区欢庆教师节之际,让我们致敬这些既传道授业、亦奔赴热爱的“双面”师者,他们的A面,书写着教育的严谨与奉献;B面,则演绎着人生的炽热与辽阔。正是这般立体而鲜活的形象,让“教师”二字在新时代愈发熠熠生辉。

在德州天衢新区康博小学,商华的身影与千万小学教师并无二致。每天,她和所有小学教师一样备课、上课、批改作业、处理班级事务。然而当夜幕降临,她书房的键盘声便开始响起——在这里,她是一名坚持书写教育故事的作家。

今年53岁的商华,1993年开始了教师生涯。从平原县到天衢新区,从青丝到华发,她把最美好的年华都献给了小学教育。“教了他们六年,毕业时我的眼泪也忍不住。”她把自己的第一届学生称为“初恋班”,说起当时的离别,眼中依然闪着温暖的光。

在商华看来,教育的真谛始终是“单纯”与“真诚”。“这份沉浸在童真世界里的纯粹,让我始终保持着发现美好的能力。”32年间,她带过无数学生,见证教育方式的变迁,却始终相信:与孩子打交道,就是用最本真的心拥抱最本真的灵魂。

商华的写作之路始于少年时代的“文学梦”。“我们这代人总爱把思绪化作文字,想在生活中留下印记。”初中时,她就向报刊投稿,虽然大多石沉大海,却埋下了写作的种子。

成为教师后,教育生涯为写作提供了肥沃土壤。班级管理的难题、师生间的温暖对话、与家长的真诚沟通……这些教育瞬间都成了她笔下的素材。

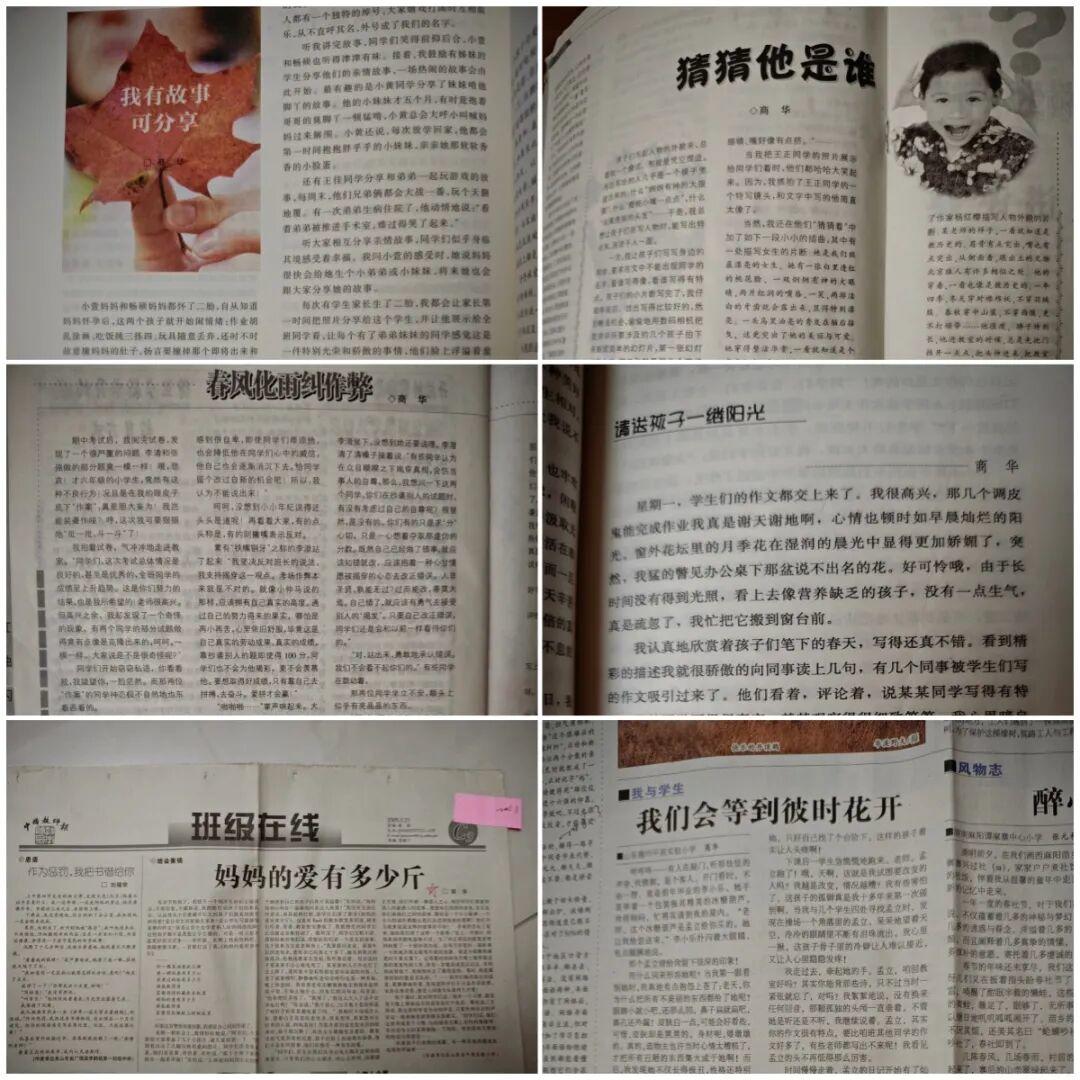

“我几乎每天都坚持书写。”商华说。从手写七八本教育随笔,到学习电脑打字投稿,她的文字逐渐获得《中国教育报》《山东教育》等刊物的认可。

在她的文章中,记录着许多精彩的教学故事。当发现学生作文陷入“大眼睛、樱桃嘴”的套路时,她设计了“猜猜他是谁”的趣味课堂,引导学生观察真实细节。这堂生动的作文课,不仅让学生学会了描写人物,还成为她笔下的精彩故事。

当考场出现雷同试卷时,她没有简单批评,而是组织“真实的高度”主题辩论,让学生在思辨中反思诚信。这个充满张力的场景,也成了她的教育手记。

这些源自教学一线的故事,成为商华创作的源泉。她的文章既接地气,又充满教育温度。

商华的“双面”身份形成了奇妙共生:写作磨砺了她的观察力与反思力,教学则为创作输送着鲜活养分。

她曾记录过一个动人瞬间:一个被贴上“问题学生”标签的男孩,在她忙碌时递来水杯说:“老师我尝过了,水不烫。”这个细节让她深受触动,随即写下教育随笔并反思:“永远不要用成人僵化的标尺丈量孩子,每个生命都有独特的光芒。”

而教学实践又不断为她的文字注入生命力。“这些故事都是亲身经历,字里行间都是真情实感。”商华坦言。正因为每个案例都浸润着对教育的赤诚,她的文章总能引发共鸣。更可贵的是,这些文字又成为她课堂上的生动教材,形成教育教学的良性循环。

对商华而言,教师与作者两重身份相互滋养,讲台上的每一次传授,都沉淀为笔尖的智慧;纸页间的每段思考,又反哺为课堂上的星光。她用粉笔描绘孩子们的当下,更用文字为教育留下温暖的印记。

今年30岁的宋玉双,是德州德开小学的一名语文老师。今年是她度过的第8个教师节。站在讲台上,她带领学生品读文字之美;拿起麦克风,她又成为一位用音乐表达自我的独立唱作人。两种身份在她身上自然交融,展现出新时代青年教师多元而饱满的形象。

宋玉双是山东济南人,从小喜爱唱歌。2017年,她与烟把儿乐队合作的《纸短情长》火遍网络。也正是在那一年,她面临人生选择:继续音乐之路,还是投身教育事业?她选择了后者。“我要当老师,我喜欢当老师。”她语气坚定。

成为一名语文教师后,教学任务和班级管理工作并不轻松。但她找到释放压力的方式是吉他弹唱。2020年,她试着将自弹自唱的视频传到网络,原本只是记录生活,却意外收获了众多听众。单曲《我不求大富大贵》在网易云音乐播放量突破500万,清澈温暖的嗓音打动了无数网友。

更让她欣慰的是,学生和家长们也成了她的“粉丝”。孩子们会自豪地展示:“这是我们班主任唱的歌!”家长们在朋友圈转发她的视频,课后还不忘问她:“老师,什么时候发新歌?”

这份业余爱好,逐渐成了她的教学资源。她带领学生共同创作并录制了原创歌曲《明湖花开》,不仅荣获山东省原创音乐大赛三等奖,更成为班级宝贵的共同记忆。“把奖杯带回教室时,孩子们眼里有光。”宋玉双说。

此后,每当学生遇到困难想放弃,她就会提起大家一起反复打磨歌词旋律、最终获奖的经历。这成了激励学生坚持到底的最佳教材。

在她的语文课上,课前五分钟成了“音乐时刻”。熟悉的旋律响起,课堂气氛顿时轻松起来,学生们精神饱满地进入学习状态。

如何在教师与音乐人之间平衡时间?宋玉双思路清晰:“主业永远是教育教学,这是底线。”她坚持在校高效完成工作,工作日晚上主要用于答疑和家校沟通,只在周末和假期从事音乐创作。“这不是平衡,而是互补。”她说,教学让她实现育人价值,音乐帮她释放压力汲取能量,二者相互滋养。

“教师不只是课堂上严肃的教育者,也可以是有热爱、有特长的普通人。”宋玉双说,她希望通过自己的“双面”生活,展现新时代教师形象,既能在讲台传授知识,也能在生活中追逐热爱。未来,她计划继续深耕教学,同时将音乐更多融入班级文化建设。“我想为每一届毕业生录制专属纪念歌曲,用音乐陪伴他们成长。”宋玉双笑着说。

“手腕发力,指尖拨球!”9月10日上午,在德州天衢中学的篮球场上,新入职的体育教师刘荣坤正在指导学生训练。声音刚落,篮球应声入网,划出一道优美弧线。

这位22岁的青年教师有着双重身份:既是高一3个班110余名学生的体育老师,也是德BA篮球赛陵城区代表队的球员。从赛场到讲台,他从追梦者变成了筑梦人。

这种双重身份,让他的日常生活格外充实。目前,学校开设了足球、篮球、乒乓球和排球四门选修课,他专门负责篮球教学。虽然刚刚入职10余天,但他已经迅速适应了教师角色。“从自己打比赛到教学生打球,不仅是身份转变,更多是多了一份责任和担当。”刘荣坤这样概括自己的教师初体验。

刘荣坤与篮球的缘分始于10岁。当时在陵城区进修小学读四年级的他,在体育课上第一次接触篮球,后来参加了兴趣班,从此与这项运动结下不解之缘。

初中时期,他进入陵城区实验学校,遇到了一位改变他轨迹的体育老师。“他是我篮球道路上的贵人,让我开始系统学习篮球。”刘荣坤回忆道。凭借着出色的球技和刻苦训练,他最终通过篮球特长考入德州一中体育班,随后进入德州学院体育教育专业深造,从此走上了专业道路。

从初中到大学,刘荣坤参加了百余场各类大大小小的比赛。山东省大学生篮球联赛他连续打了四年,最好的成绩达到了全省前八名。这段经历不仅提升了他的球技,更磨炼了他的意志。

刚升入高中时,他曾经感到极度不适应:“很想家,而且师兄们水平很高,压力很大。”每天下午四点至七点的三小时训练,让他一度想过放弃。但最终,对篮球的热爱让他选择了坚持。这段经历也成为他现在教育学生时的生动教材。

虽然已经成为一名教师,但刘荣坤从未停止追逐自己的篮球梦。作为德BA球队成员,他仍然活跃在赛场上。参加第一场社会赛事后,他清醒地认识到自己与社会高水平队员之间的差距。“今后打算以赛促学,以学促练。”他说。现在每天放学后,在天衢中学的篮球场上,经常能看到他加练的身影。通过德BA比赛,他结识了新伙伴,他们一起训练,共同提高。

篮球生涯赋予了刘荣坤独特的体育精神。他不仅变得更能坚持、更有毅力,还通过这项运动结交了许多朋友,拓展了人生圈层。如今,他正努力将这种精神传递给学生。“篮球中的投篮、防守和运球等环节都很重要,需要不间断学习,苦练技术和基本功。”

在他看来,体育教学不仅是技能传授,更是人格塑造。他希望学生们通过篮球运动,不仅在技术上进步,更在意志品质上获得成长。

从追梦到筑梦,刘荣坤正在用篮球书写着自己的双面人生。在这个特殊的教师节,他最大的愿望是:“希望我能培养出更多优秀的学生运动员,让他们的梦想也从这里起飞。”(刘潇 张小璐 张凤帅)